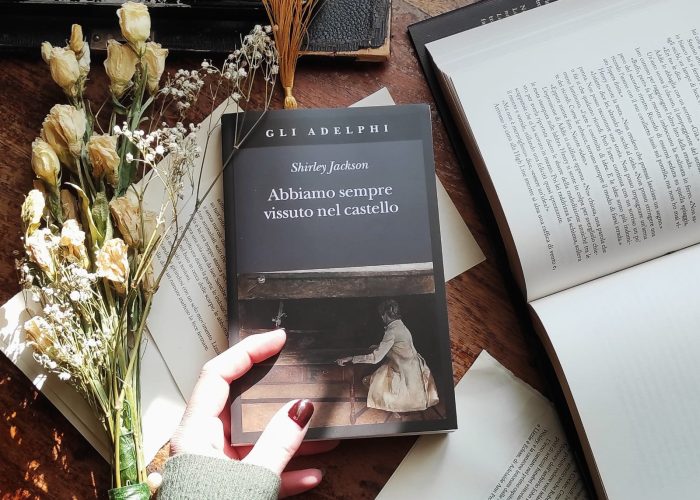

Ho acquistato “Abbiamo sempre vissuto nel castello” spinta dalle innumerevoli recensioni positive lette ovunque. Non mi aspettavo un romanzo del genere, pensavo a qualcosa di più “macabro“, più “horror” e alla fine della lettura (divorata, perché non ci sono dubbi che lo stile di Shirley Jackson sia ipnotico), sono rimasta un po’ perplessa: non capivo se lo avessi amato come mi aspettavo.

Dopo giorni passati dalla lettura, la risposta è assolutamente si! Paranoico, unico, da palpitazioni, lucido e vivido, ogni parola vi metterà davanti luoghi e persone più di quanto potrebbe mai fare un film.

E ora voglio leggere tutto di questa autrice!

Trama “Abbiamo sempre vissuto nel castello”

Mi chiamo Mary Katherine Blackwood. Ho diciott’anni e abito con mia sorella Constance. Ho sempre pensato che con un pizzico di fortuna potevo nascere lupo mannaro, perché ho il medio e l’anulare della stessa lunghezza, ma mi sono dovuta accontentare. Detesto lavarmi, e i cani, e il rumore. Le mie passioni sono mia sorella Constance, Riccardo Cuor di Leone e l’Amanita phalloides, il fungo mortale. Gli altri membri della famiglia sono tutti morti.

A rileggere l’inizio alla fine, vengono brividi. Nell’incipit, praticamente, è contenuto un accenno di tutta la follia di questo romanzo.

Mary Katherine Blackwood vive in fondo a un lungo viale, in una grande casa antica circondata da un grande folto bosco. Con lei ci sono la sorella più grande Constance e lo zio invalido Julian. A parte il terrore per “gli estranei”, gli altri, la gente del villaggio, che le odia e di cui loro hanno un po’ ribrezzo un po’ paura, Marricat, che racconta la vicenda, descrive le loro giornate come felici, in una casa bellissima e grande, tra faccende domestiche, rituali, e incursioni nel bosco in compagnia del suo gatto.

Unico “problema”… dove sono finiti gli altri membri della famiglia? La madre e il padre, il fratello Thomas, la moglie dello zio Julian… dove sono?

Tutti morti durante una cena di famiglia.

Ed ecco perché quelli sopravvissuti dei Blackwood si sono rintanati in casa. Per “difendersi” dal resto del mondo, che crede sia stata Constance ad avvelenare la famiglia, mettendo l’arsenico nella zuccheriera. Mentre Mary Katherine era stata mandata in camera, a letto senza cena, lei aveva scampato la morte perché non zucchera mai gli alimenti. O perché sapeva?

Sebbene il processo l’abbia scagionata, la vita dei tre nella grande casa è una vita di solitudine. Solo Marricat esce due volte alla settimana per andare in paese per comprare il cibo e prendere i libri della biblioteca.

Ma la quiete non può durare per sempre… e gli equilibri precari si incrinano quando irrompe nelle loro vite il cugino Charles.

Recensione “Abbiamo sempre vissuto nel castello”

“…la zuccheriera sulla credenza, la pesante zuccheriera d’argento. Un cimelio di famiglia; mio fratello ne era particolarmente fiero. Lei starà pensando a quella zuccheriera immagino. La useranno ancora? si sta chiedendo; l’avranno pulita? vorrà sapere; l’avranno lavata con cura? La rassicuro subito. Mia nipote Constance l’ha lavata prima dell’arrivo del medico e della polizia, e lei ammetterà che non era proprio il momento ideale per lavare una zuccheriera…”

Partiamo dal punto di vista, che è quello di Marricat, che già distorce tutto. Conosciamo gli avvenimenti grazie al suo racconto, che è quello di una ragazza che non si pettina, è sempre stata selvaggia e ribelle e ormai da anni vive isolata con la sorella.

Fin dai primi capitoli, che ci portano in giro insieme a lei che deve fare le commissioni per la famiglia, attraversiamo il paese con un’angoscia evidente, terrorizzati che accadrà qualcosa di brutto.

Ma non è di orrore che parlo. All’inizio ho scritto che mi aspettavo qualcosa di più “macabro”, ma questo romanzo non si basa sull’horror, ma sull’ansia, sull’angoscia che sta per succedere qualcosa, su quello che non viene detto e non sai fin quasi alla fine.

Ma partiamo da quello che sappiamo.

Sappiamo che Mary è giovanissima e ha perso i suoi genitori come detto sopra. Quella sera Merricat a tavola non c’era, di nuovo in punizione come quasi ogni giorno, in camera sua, un’operazione correttiva necessaria per educare una ragazzina selvatica e ingestibile come lei.

Constance, invece, c’era. Al contrario di Mary, è una brava figlia, cucina per tutti, pulisce, accoglie gli ospiti come una vera signora. Ma lei non è stata avvelenata. Perché non ama lo zucchero. E in fondo, perché lo zucchero? Se avesse voluto avvelenare tutti, non avrebbe potuto mettere l’arsenico nelle pietanze, invece di aspettare il dolce?

E infine lo zio Julian, che c’era, ed è sopravvissuto restando però invalido.

Dopo la sera dello zucchero…

Dopo quella sera il tempo in casa Blackwood sembra essersi fermato. Nessuno parla di quello che è successo, tutto si ripete con gesti maniacali e rituali, da casa di bambola.

Costance resta chiusa lì dentro, non si spinge nemmeno più in la del giardino, si occupa della casa e si prende cura dello zio Julian, mentre Mary continua la sua vita selvaggia, con sortilegi che metterebbero secondo lei al sicuro la casa da tutti, seppellendo soldi, attaccando amuleti agli alberi, sognando di andare a vivere sulla luna con un cavallo alato, pettinando la sorella come una bambola.

La casa è un gigantesco altare alla memoria, le stanze dei genitori pulite e lasciate ferme nel tempo.

La comunità si tiene ben lontano dai Blackwood. Ha quasi schifo delle sorelle, le odia e allo stesso tempo le teme. Le deride, mimando con cattiveria ciò che accadde quella famosa sera dello zucchero…

Ma la vita dei Blackwood prosegue senza curarsi di loro, serrando i cancelli e lasciando dentro una quotidianità immobile. E se tutto resta uguale, niente può succedere, giusto?

Ma succede. Arriva il cugino Charles a guastare la routine, a rompere i rituali magici e perfetti. Ed è cosi che tutto quello che era sopito sotto strati di immobilità salta fuori, paranoico e delirante…

Shirley Jackson

In questo romanzo, chi sia il vero mostro resta in dubbio fino alla fine. Perché non c’è solo quello che accade dentro casa, ma quello che succede a causa degli “estranei”, branco famelico e terribile che farà la sua delirante parte. E non posso dirvi altro senza fare spoiler.

Posso dirvi però che, dopo aver finito di leggere “Abbiamo sempre vissuto nel castello” una riflessione strana mi ronzava in mente.

Nei giorni scorsi ho iniziato a leggere “Ho un castello nel cuore” di Dodie Smith, lettura romantica e sdolcinata, scritta qualche anno dopo l’opera della Jackson (1960 contro 1948). Continuavo ad accostare le immagini delle due autrici, che più o meno hanno scritto i loro libri nello stesso periodo.

Allora sono andata a leggere le loro biografie, scoprendo che Shirley Jackson ebbe una vita pazzesca (nel senso negativo del termine).

Per iniziare ebbe un tremendo rapporto con la madre, che arrivò a definire la figlia un “aborto mancato”.

“La consapevolezza che la madre non l’avesse mai amata veramente fu fonte di tristezza per tutta la sua vita. Shirley non le espresse mai apertamente i suoi sentimenti, se non in un’unica lettera, mai spedita. Li manifestò però attraverso la scrittura: tutte le eroine dei suoi romanzi sono orfane di madre o hanno madri incapaci di amarle e molti dei suoi libri includono atti di matricidio” (fonte Wikipedia).

Soffrì di depressione, abuso di alcool e anfetamine e nel settembre del 1962, poco dopo la pubblicazione di “Abbiamo sempre vissuto nel castello” ebbe un esaurimento nervoso accompagnato da un’acuta agorafobia, paura della folla che si rivede perfettamente anche in questo romanzo, che evidenzia temi come il lato primitivo della natura umana e i suoi istinti più barbarici.

Una vita complessa e travagliata, come moltissimi geni, della letteratura e non.

E alla fine confermo quanto detto sopra: voglio leggere tutto di questa autrice, pazzesca e ipnotica.

“Poveri estranei” dissi. “Certo hanno tutte le ragioni del mondo per avere paura”.

“Be’,” disse Constance “io ho paura dei ragni”.

“Jonas e io li terremo alla larga.

Oh, Constance,”dissi “siamo così felici!”.

PER LEGGERE LE ALTRE RECENSIONI CLICCA QUI